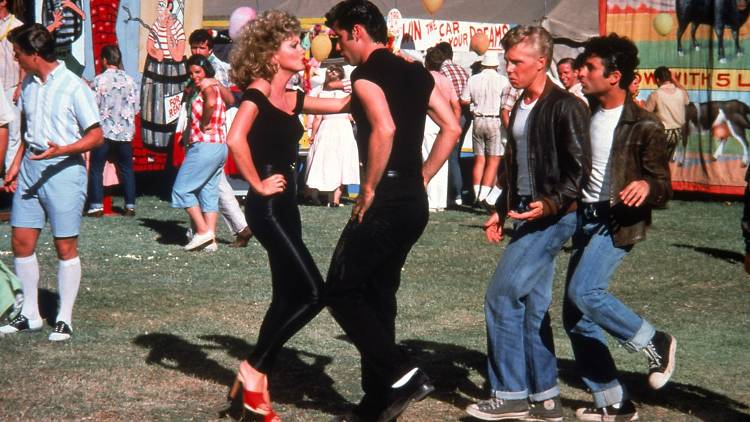

1. Pulp Fiction (1994)

de Quentin Tarantino, avec Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson et Bruce Willis

Sorti il y a déjà vingt ans, ‘Pulp Fiction’ demeure le film-culte par excellence des années 1990. Labyrinthique et ludique, délirant et sexy, bordélique et magistralement maîtrisé, ce deuxième long métrage de Quentin Tarantino apparaît, avec le recul, comme la compilation compulsive d’une cinéphilie folle, réunissant les références pointues (à l’image de cette inoubliable scène de danse sur Chuck Berry, inspirée d’une séquence de ‘Bande à part’ de Godard) et bénéficiant d’un casting à tomber à la renverse, d’Uma Thurman à Bruce Willis, de Samuel L. Jackson à Harvey Keitel, en passant par Tim Roth, Christopher Walken et, évidemment, un Travolta délicieusement classe et has-been. Et encore faudrait-il mentionner sa narration formidablement éclatée, la géniale exubérance de ses dialogues ou la formidable B.O. du film. Bref, tout est beau et bizarre dans ‘Pulp Fiction’, rêverie cinéphage et transgenre, poème en forme de polar acide et chef-d’œuvre imparable de « coolitude ». Au fond, le seul problème de ‘Pulp Fiction’, c’est son caractère indépassable au sein de l’œuvre de Tarantino, auteur d’un des plus grands classiques du cinéma de ces vingt dernières années alors qu’il n’avait que 31 ans. - AP