Même chez les amateurs de mode les plus avertis, peu savent qu’Azzedine Alaïa a un jour signé des vêtements pour Thierry Mugler. À commencer par les smokings de l’automne-hiver 1979-80, pour lesquels Mugler le remerciera dans le programme de sa collection avant de l’encourager à lancer sa propre marque. Le tout bien avant que les collaborations ne deviennent monnaie courante dans l’industrie – parfois par affinité créative, souvent pour des raisons marketing.

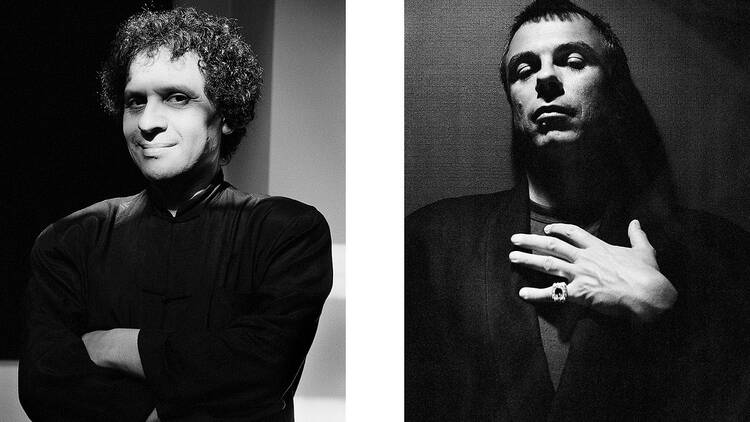

Si le contexte de l’époque rend la comparaison un peu bancale, c’est pourtant bien cette affinité créative qui a provoqué la rencontre entre les deux grands couturiers — point de départ d’une amitié, d’un respect mutuel, d’une entraide et d’un dialogue qui perdureront malgré des styles et des personnalités très différents. C’est aussi ce lien qui inspire l’exposition Azzedine Alaïa, Thierry Mugler – 1980-1990, Deux décennies de connivences artistiques, visible jusqu’au 29 juin à la Fondation Azzedine Alaïa. Un événement qui réunit une quarantaine de pièces signées Mugler, issues de la collection personnelle d’Alaïa (il en a conservé plus de 200), mises en regard de ses propres créations. Plutôt qu’une rétrospective, l’exposition propose ainsi le regard du couturier franco-tunisien sur le travail de celui qui se faisait aussi appeler Manfred Thierry Mugler.

Cette idée de "connivence" — autrement dit d’"entente secrète ou tacite" – prend tout son sens dans la juxtaposition, orchestrée par le commissaire d’exposition Olivier Saillard, de silhouettes imaginées par les deux couturiers à travers les époques. Regroupées par séquences chromatiques, et sans doute aussi thématiques, elles semblent dialoguer comme des clins d’œil lancés d’un créateur à l’autre. Des pièces dont on perçoit facilement les similitudes, les influences croisées, sans qu’aucune explication ne soit nécessaire, si ce n’est les dates des collections et quelques descriptions techniques. On se surprend même à deviner qui se cache derrière telle ou telle silhouette.

Si bien qu’on en vient à se demander ce qui a pu les inciter tous les deux à marier certaines teintes de vert et de bleu pour l’automne-hiver 1981. Ou encore si une robe noire signée Alaïa, datée de l’automne-hiver 1990, a pu inspirer à Mugler l’idée de découper le bustier de deux de ses propres créations : l’une du printemps-été 1992, l’autre de l’automne-hiver 1998. Disparus à six ans d’intervalle, les intéressés ne sont plus là pour nous le dire. Le but est sans doute de laisser les vêtements parler à leur place, comme le suggère ce système de support minimaliste, qui donne l’impression que les pièces en lévitation sont portées par des personnages invisibles. Une mise en scène qui évite les habituels mannequins en plastique et permet de mieux se concentrer sur les lignes, les tombés et les détails subtils.

Ayant grandement participé à modeler la silhouette féminine des années 80, ces robes, manteaux, vestes et tailleurs constituent effectivement une forme d’héritage de deux des plus grands noms de la mode du XXe siècle, mais aussi le témoignage d’une belle histoire d’amitié qui, on l’espère, seront tous deux une source d’inspiration pour les visiteurs de l’exposition.